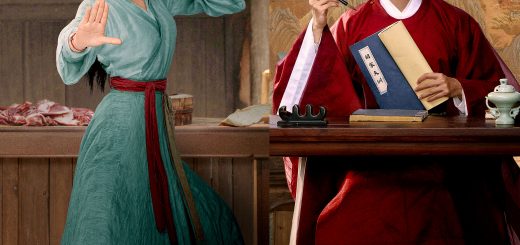

服の中で遊ぶ唐子たち:伝統図柄「百子図」を用いた衣装【百子衣】②

嬰戯図

嬰戯図

「嬰戯図」は、中国で子供を題材とした最も一般的なアート形式であり、宋代に成熟した形へと発展しました。この題材の図案では、描かれる子供の数が増え続け、単独の幼童形象から複数、さらには百人以上にまで及ぶようになりました。そして、嬰戯モチーフでの百子図案は、伝統的な審美哲学を表現し、非常に趣深い古典的な図案様式となりました。さらに、嬰戯図や百子図案では、象徴や諧音(似を利用した表現方法)などの手法を用いることで、孩童の形象により多くの意象を持たせ、子孫繁栄や多子多福の美しい願いを託しています。

コマ(陀螺)

コマ(陀螺)は明代に「妝域(そういき)」と称されていました。明代の劉侗と于奕正による書物、『帝京景物略』には次のような記述があります。「螺者、木製如小空鐘、中実而無柄、繞以鞭之縄而無竹尺、卓於地、急掣其鞭。一掣、陀螺則転、無声也。視其緩而鞭之、転転無復往。転之疾、正如卓立地上、頂光旋旋、影不動也。(訳:陀螺とは、木で作られた小さな空鐘のような形をしており、中は実が詰まっていて柄がない。鞭の縄を巻き付け、竹尺を用いず、地面に立ててから鞭を引く。一度引くと陀螺は回転し、音を立てない。回転が遅くなると鞭で打ち、回し続ける。速く回すと、まるで地上に卓立しているかのように見え、頂点が光り輝き、影は動かない。)」この小さな空鐘の形態、中実で柄がないこと、鞭の縄を巻き付けることなどの記述から、明代晩期にはすでに今日の鞭コマ(鞭でたたいて回す種類のコマ)と異ならない形になっていたことが証明されます。

古代の「耍貨」(玩具)

明清時期、玩具は「耍貨(しゃか)」と称され、小鼓(たいこ)、花灯(ランタン)、捻転児(ひねりゴマ)など、現在でも生活の中でよく見られる玩具が広く親しまれていました。その発展の歴史は非常に長く、金末元初の詩人・元好問は『京都元夕』の中で「核服華妝着処逢、六街灯火閙児童。長衫我亦何為者、也在遊人笑語中。(核服華妝着く所に逢い、六街灯火、児童鬧(にぎ)わう。長衫の我もまた何たる者ぞ、遊人の笑語の中にあり)」と詠んでおり、少なくともその時期にはすでに玩具が存在していたことが分かります。

玩具市場

宋代に至ると、中国古代の玩具市場が本格的に形成され、玩具を専門に売る貨郎や、繁栄する玩具商品市場が登場しました。玩具の製作や販売は宋代手工芸人にとって生計を立てる手段であり、また財を成す道でもありました。明清時期には、蘇州で生産される玩具が極めて有名となり、玩具市場は城北の虎丘一帯に集中していたため、蘇州産の玩具は「虎丘耍貨(こきゅうしゃか)」とも称されていました。

江蘇人民出版社『天上取様人間織ー≪玉楼春≫里的服飾之美ー』より一部引用(筆者翻訳)

服の中で遊ぶ唐子たち:伝統図柄「百子図」を用いた衣装【百子衣】①はこちら