3月22日 多元文化映画祭@池袋 日中韓「第11〜14回アジア国際青少年映画祭」受賞作品上映会のお知らせ

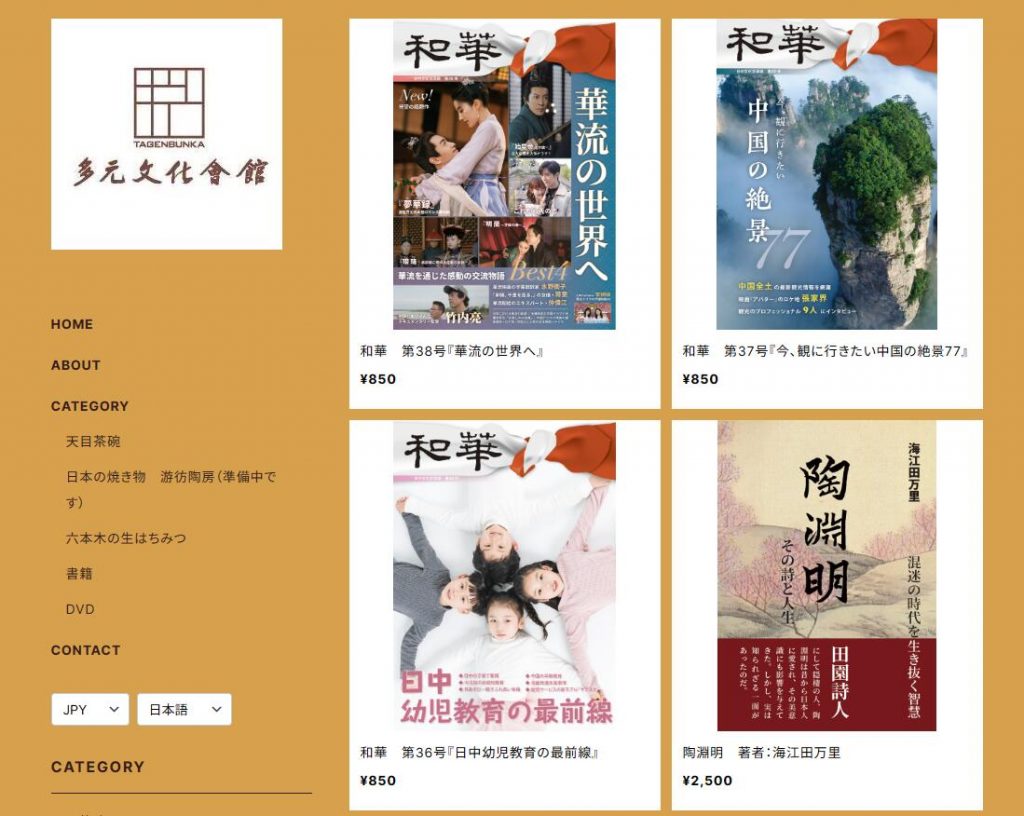

日中韓の高校生〜大学生が作成したショートフィルムアジアの青少年が作成した至極の名作品を大スクリーンで鑑賞しませんか? チケットの申し込みはこちらから:https://peatix.com/event/3186992/view 六本木で毎月開催している多元文化会館映画上映会。今回は池袋の地を借りてアジアに関連する映画作品を放映します! 本会では「第11回〜14回アジア国際青少年映画祭(AIYFF)」で入賞した作品の中から「家族」、「恋愛」のテーマに沿った厳選作品を放映します!日中韓の青少年が製作した名作をオムニバスで鑑賞する絶好のチャンスです!皆様のご来場を心よりお待ちしております。 日中韓3カ国の学生作品が集う国際映画祭「第14回アジア国際青少年映画祭(AIYFF)」を日本で初開催いたします。アジア国際青少年映画祭(Asia International Youth Film Festibal, AIYFF)は2004年の韓国での開催から続く、日中韓の学生作品を対象とした国際映画祭です。日中韓から集まった総勢21作品と、AIYFF出身監督の商業デビュー作品の特別試写会(無料)を3日間に渡り上映いたします。それぞれの作品はもちろんのこと、3ヵ国ごとの作風・表現の違いなどもぜひお楽しみください。 ◆上映ラインナップ※ラインナップが変更となる場合がございます。 第1部「家族」 12:00~13:45(受付開始:11:30):かぞくの作り方 第12回優秀賞(日本)別れ(中国)第14回優秀賞日曜に会い、月曜にさようなら 第11回金賞(中国)ウォンイエの話 14回最優秀脚本賞(韓国) 第2部「恋愛」 14:15~16:00(受付開始:13:50):トカトントン 14回グランプリ(日本)男を嗅ぐ 第12回最優秀脚本賞 (中国)手紙 14回高校生グランプリ(韓国)Get it beauty 第12回最優秀監督賞(韓国) 予告編はこちらから アジア国際青少年映画祭(Asia International Youth Film Festibal, AIYFF)は2004年の韓国での開催から続く、日中韓の学生作品を対象とした国際映画祭です。AIYFFは、映像を介したアジアの青少年たちの交流の場であり、文化と情緒を共有する青少年文化祭としての役割を目指してきました。 2020年、韓国・中国の学生を招待しての日本での初開催を予定していましたが、世界的な新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、2021年に延期。従来のプログラムも大幅な変更を余儀なくされました。 コロナ禍により、異国の文化や人々にふれあう機会が随分となくなってしまいました。日中韓の学生たちが同年代の映像文化に触れ、刺激を受ける機会となるよう、日本での映像祭(上映会+日中韓に関する講演会)の開催を決定しました。2019年東アジア文化都市に選定され、現在でも文化発信の拠点となっている豊島区にて、新たな時代の映像文化の芽吹きを感じていただければ幸いです。 第12回日本代表集合写真 第14回会場集合写真...