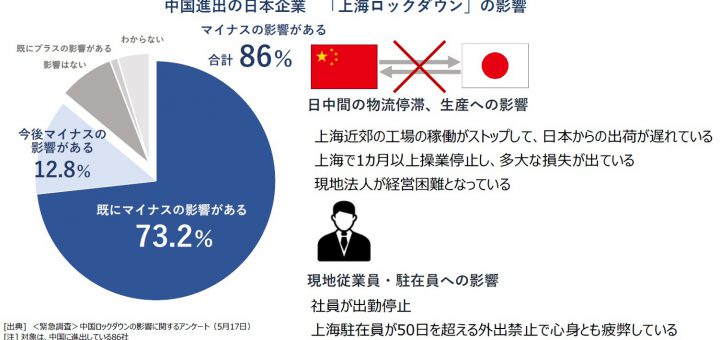

株式会社ぐるなび(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:杉原章郎 以下、ぐるなび)の子会社のぐるなび上海社(上海市黄浦区)は、食の安全管理向上と流通の効率化をミッションに「デジタルワンストップ農産物(食品)取引サービスプラットフォーム」を構築・展開している上蔬云采(上海)数字科技有限公司(以下、上蔬云采)と2022年11月9日(水)に業務提携を締結しました。本提携における主な取り組みは以下の通りです。 ■業務提携による主な取り組み1.オフラインの食品展示センターを企画・設置消費力が強い中国長江デルタ地域の4大チャネル(卸・EC小売・飲食チェーン・団体食チェーン)に対し、オフラインの食品展示センター(上海西郊国际农产品交易中心)を設置し、日本をはじめ中国や世界の食品をPRし、ビジネスマッチングを支援。 2.中国国内における日本食産業に関する研修会、交流会、セミナーなどの実施日本料理の飲食チェーン(日本国内企業・中国国内企業)に対し、デジタル化による経営サポートなどを通じ迅速かつ有効な発展を遂げることを支援。 3.日本食品ブランドの展示とダイレクトソーシングサービスのための専用プラットフォームを共同で企画・開発 4.総合プラットフォーム(上蔬云采)上で、日本料理に関するダイレクトソーシングサービスを運用日本料理に関係する食品ブランドのオフライン展示会を実施。またダイレクトソーシングサービスのオンラインサブプラットフォームを運営し、日本産農産物と中国長江デルタ地域の卸売・小売チャネルとのマッチングを支援。 直近では、食品展示センター(上海西郊国际农产品交易中心)が完成し、展示会やフェアの実施を順次予定しています。また、各種SNSでの発信も始まっており、今後、各種オピニオンリーダーや業界の有力者を招き、映像やコラムを順次発信していく予定です。 昨今、健康面や安全面から中国国内における日本食人気が急速に拡大しており、プレミアム価格を実現する余地があります。特に第2~4級都市(都市商業魅力ランキング)においては、より発展拡大のポテンシャルがありますが、現状それらの都市における日本料理の飲食チェーン比率は低く、情報・知識不足などがその原因として考えられます。このような背景から、ぐるなび上海社の「日本食品業界における包括的なプラットフォーム」と、上蔬云采の「デジタルワンストップ農産物(食品)取引サービスプラットフォーム」が提携することで、食における新たなサプライチェーンが構築され、コストをはじめ食材品質・ユーザー満足度などを最適化できることとなり、日本料理関連企業のさらなる発展をサポートします。 ぐるなびは「食でつなぐ。人を満たす。」という存在意義(PURPOSE)や「日本の食文化を守り育てる」という創業からつなぐ想い(SPIRIT)のもと、事業を進めています。本提携を通して、日本食材の輸出促進や海外における日本食のさらなる普及・浸透を目指します。 ■ぐるなび上海について代表者:山田 晃久所在地:上海市黄浦区淮海东路99号2013室設 立:2005年11月資本金:6.5億円日本と中国本土を含む中国社会で、美食美酒を媒介にした様々なメディア運営をはじめ、オンライン・オフラインにおける体験型活動の企画・運営を通じて、質の高い食を通年でプロモーションし、人々のQOL(クオリティ・オブ・ライフ)を高める活動を展開しています。 ■上蔬云采について代表者:楊頴所在地:上海市青浦区华新镇华徐公路3841号1幢E118設 立:2022年5月資本金:6,000万人民元(約12億円)トレーサビリティやブロックチェーンの最新技術を用いて、食の安全管理向上と流通の効率化をミッションに、コスト削減と顧客開拓の効率化、そして信頼のおける、「デジタルワンストップ農産物(食品)取引サービスプラットフォーム」を構築・展開しています。