東西問|冀美俊 1400年以上も前に外国人が晋陽に埋葬された理由

1999年7月8日大雨の後、中国山西省太原市晋源区王郭村の王秋生さんが大雨で流された道路をスコップで補修していたところ硬い物体にあたった。さらに掘り進めていくと石の屋根が現れ、国内外の考古学界に衝撃を与えた虞弘の墓が発見されたのである。

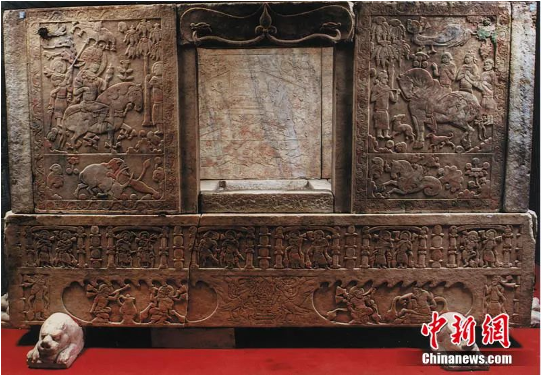

これは正確な年代が記された隋代の墓であった。墓は家を模した漢白玉(アラバスター)の石槨で、石槨の内側と外側には、54枚の精巧で美しいレリーフがあり、部分的に金泥で装飾が施されている。レリーフの人物は、顔の彫が深く、髪型は短髪か、チュルク風やペルシャ風の結い髪である。内容は、饗宴、楽舞、狩猟、家屋、旅などエキゾチックな文化色にあふれている。

最も目を引くのは、石槨の基壇にある聖なる火の祭壇の図案で、祆教の聖なる火の儀式の典型的な場面である。祆教は、火の祆教、拝火教、ゾロアスター教とも呼ばれる、イラン高原で流行した原始宗教である。南北朝時代頃にシルクロードを通じて中国に伝わり、ソグド人によって主に信仰されていた。考古学的発見により、北朝・隋唐時代の中国の対外交流は、その規模や深さにおいて前例のないものであったことがわかる。

虞弘の石槨にある祆教祭祀図=写真提供 執筆者

ゾロアスター教の文化的特徴の詰まった石槨がなぜ太原で発掘されたのか

これについて、墓の主である虞弘の話から始めることにする。

墓誌によると、墓の主の姓は虞、名は弘、字を莫潘といい、魚国の尉紇鱗城の出身である。虞弘の祖父奴栖は、魚国の領民首長であった。

墓誌に記されている魚国は、古代ギリシャの歴史家へロドドスの著書『歴史』に記載されている農耕は全くせずに、家畜と魚を主食としている「マッサゲタイ」族である可能性が高い。「マッサゲタイ」はもともとギリシャ語で「魚」を意味する。おおよそ紀元前6世紀に、マッサゲタイ族はすでに中央アジアのトランソクシアナと呼ばれる地域(現在のウズベキスタン付近)で暮らしていた。この地域の住民は、北朝時代の文献ではソグド昭武九姓胡人と総称されている。領民首長は魚国の最高指導者であり、虞弘は魚国の「王族」の一員であったといえる。

虞弘は幼い頃父親の君陀に連れられて、茹茹国(北朝時代に長城を越え砂漠の南北で活躍した柔然国)に赴き役人となった。虞弘は13歳(西暦546年)のとき、すでに茹茹国の莫賀弗(モフフ)という官職にあり、父のペルシャ(現在のイラン)や吐国(西晋から唐代にかけて祁連山脈と黄河上流域にあった政権)への派遣に同行したが、これは明らかに魚国の「王族」の一員であるといえる。

その後、虞弘は使節として北斉に赴き、中原に留まった。北斉、北周、隋時代には直突都督、涼州刺史、使持節儀同大将軍等の官職を歴任した。「数カ国を飛び回り、10人の主人に仕えた」。主に「外国人」管理の仕事を担い、最終的には太原が終焉の地となった。

虞弘の墓の石槨正面=写真提供 執筆者

この間、特に研究者の関心を集めた虞弘が職務にあたった「薩保府」

「薩保」はもともとソグド人の商人貴族が担っていたキャラバンの首領の呼び名である。魏、晋、南北朝時代から、多くのソグド人がシルクロードを経て東へ移住し、集落を形成した。この集落の首領が「薩保」である。中原政府は、これらのソグド人集落を管理統制するために「薩保」を中央政府に組み入れた。その職務は、ソグド人の集住地区において外国人首領として政治的宗教的に監督することであった。

北朝時代末期、太原には薩保府が存在したことは、多くの考古学的発見で証明されている。

中国河南省洛陽市で出土した『隋翟突娑墓誌』には「名は突娑、字は薄賀比多、并州太原の人なり、父娑、摩訶大菩薩、薄賀比多」と記されている。太原市小井峪の唐時代の墓『龍潤墓誌』には、「墓の主龍潤は李淵父子に従い太原から率いて西へ赴き、唐が建国され、『最初の朝散大夫』になり、また薩保府長史として配置された」とある。このほか、『曹怡墓誌』には、「曹怡の父曹遵は唐時代の『介州薩保騎馬都府』である」と記されている。

薩保府は、太原だけでなく介州でも見られる。虞弘は異民族の首領「薩保」として、并、代、介の三つの州を監督した。これにより太原には祆教を信仰するソグド人が多くいたことがわかる。

栄新江氏の論文「北隋・唐時代におけるソグド人の移動とその集落」によると、北朝・隋・唐代に太原に籍を置き、墓誌に登場するソグドの人々は、翟娑摩訶、翟突娑、安師、安孝臣、康達、康武通、龍潤、龍澄、何氏などの一族である。太原の純陽宮にある『洛陰修寺碑』の裏面に記された文武官僚の128人のうち、69人が2文字以上の復姓の異民族であり、その他の単姓である劉、靳、元、乙、丘、成、王、郝なども異民族の名字が多く、碑文中の異民族の割合は、控えめに見ても60%以上と推定される。

虞弘の墓の人間と獅子の戦いの図=写真提供 執筆者

なぜ多くの異民族が太原に集まったのか

太原は晋陽、并州とも呼ばれ、三方を山に囲まれ、南には平野が広がり、市内には芬河が流れている。灌漑が整い農耕牧畜に適し、地形が険しく攻守にも適した場所であった。この恵まれた地理的環境から、太原は中原王朝にとって、北方から南下してくる遊牧民から身を守るための主要な軍事都市となり、同時に農耕文明と遊牧民文明の交錯する大舞台となったのである。

明代末期から清代初頭の大思想家顧炎武は、太原の戦略的位置づけについて『天下郡国利病書』の中で、「魏、斉、周、隋、梁、唐、晋、漢および十六国の君主は、領地を分け合い、互いに略奪しあった。これを得た者は栄え、失った者は挫折した。先に来た者が勝ち、後から来た者が滅びる。人が画策することにあらず。それは、物事の道理なり。」南北朝時代の激動と変革の時代における太原の重要性を物語っている。

当時の政治、軍事、経済、商業の中心地であった晋陽は、北朝時代の繁栄期にはシルクロードの重要なハブであり、外国人が集まる場所となった。当時、相当数の外国人がシルクロードに沿って、はるばる東の晋陽に滞在して生活し、貿易や商業、文化芸術活動を行い、晋陽の地に多くの遺物や遺跡を残していったのである。例えば、太原の王家峰にある北斉時代の徐顕秀の墓、婁睿の墓、庫狄回洛の墓、韓祖念の墓は、すべて異国情緒に満ちており、晋陽には北朝時代の東西交流の輝かしい文化交流の姿が残されている。

異国情緒あふれる徐顕秀の墓の石門=写真提供 執筆者

文化交流の核心に迫る2つの変化

虞弘の墓誌には、その姓が「虞」と記されており、その祖先は中国の伝説的な皇帝である虞舜まで遡ることができるという。虞舜は五帝の一人で、その生誕地も山西と言われている。虞弘の一族は山西省太原に住んでおり、彼の名字の選択には、中国文明の一翼を担うという強い思いが込められている。

虞弘の墓誌には、国籍のわかる「虞」の字が掘り直されて「魚」に変えられていることは、文化的に重要なことである。これは、「虞」という言葉の形や意味が変わっただけでない。中国に定住した異民族が、あらゆる面で中国と関わり、現地の人々に認められ、現地の文化的雰囲気に溶け込もうとしたことの表れでもある。しかし、心の底では、やはり自分たちの伝統文化に深い愛着を持っており、それは墓碑の「魚」の字を変えて、より国籍を示すようにしたことに表れている。

墓誌の「魚」の字が後から彫り直されたことがはっきりわかる=写真提供 執筆者

偶然にも『隋書・虞慶則伝』には、「本姓は魚である。最初に赫蓮氏に仕え、北の豪傑となった」。虞慶則は、「本姓が魚」である、名字を「魚」から「虞」に変えたと記されている。虞弘の状況と正反対で興味深い。唐代の太原にある龍一族の墓地からは多くの墓誌が出土しているが、その中には西域から来たとするものや、晋陽人とするもの、すでに「荊州を故郷とすることを心待ちにしていた」とするものなどがある。

多くの歴史的文書と考古学的発見は、北朝および隋唐時代の中国の対外交流が規模と深さの点で前例のないものであったことを示している。陸のシルクロード、海のシルクロードを経て、この開放的で寛容な国に多くの外国人、調度工芸品や文化が入り込んで定着し、やがて中国文明の森に融合していったのである。魏から唐代にかけて中国北部の重要な都市であった晋陽は、この壮大な文化交流と相互理解において、卓越した貢献をした。虞弘の墓の発見は、まさにこの輝かしい歴史の物理的な描写であり、非常に貴重である。(完)

執筆者 冀美俊氏プロフィール

中国山西省晋中市平遥県出身、博物館研究員、現在山西省太原市文化財保護研究院副院長。主に考古学と保護、博物館の展示と交流、学術研究等の仕事を担う。長年、太原市の歴史文化財の保護研究に携わる。著書は『宝賢堂法帖研究』等専門書、発表論文は『漫談山西碑刻の保護と利用についてー太原市双塔博物館所蔵の碑刻を例に』『虞弘墓―文化交流と融合の例証』『唐故処士喬言墓誌小識』等。

(出典:中国新聞網 2022年12月20日 執筆者 冀美俊山西省太原市文物保護研究院副院長)

【編集 蘇亦瑜】