文明間の相互参考の二千年:皇室・大禹・漢字・蚕糸

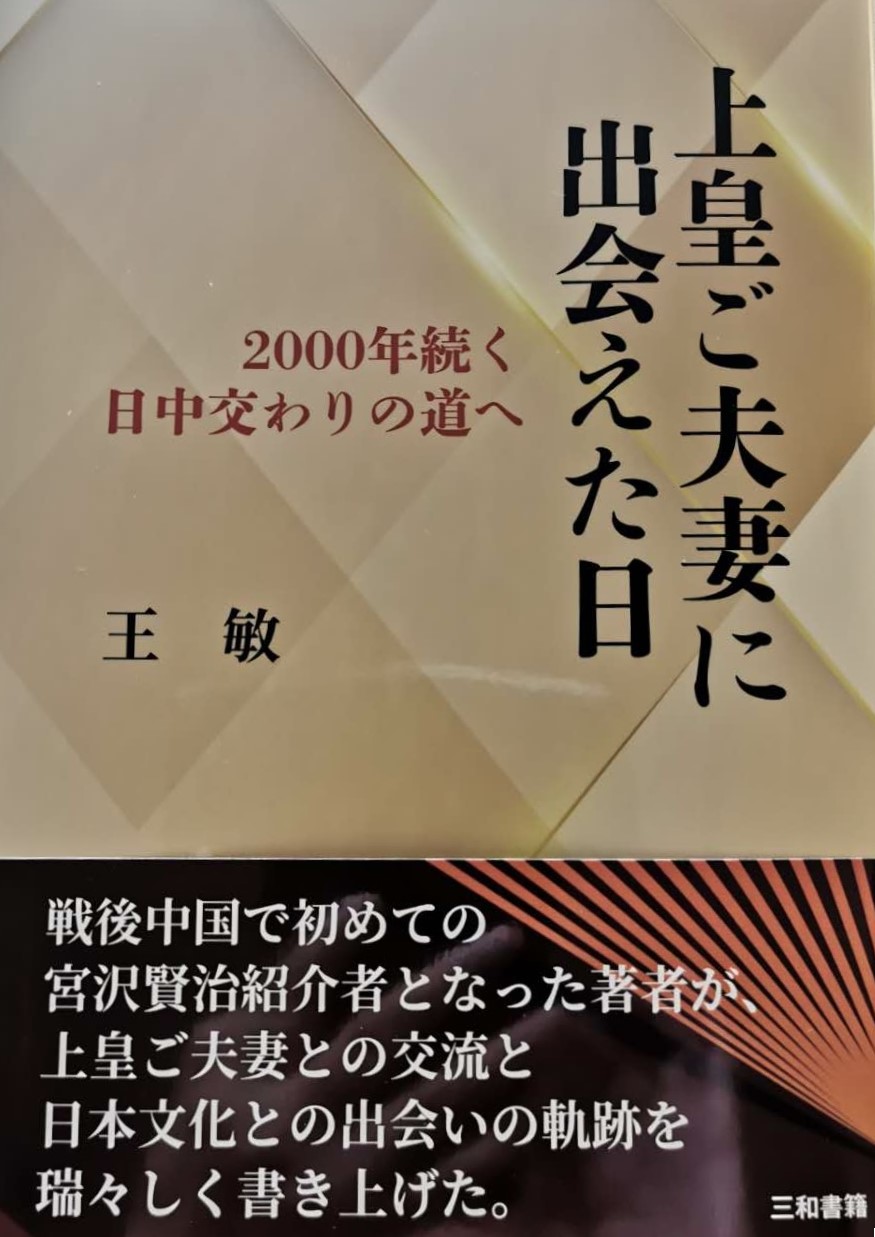

これは、著者の親身の体験と学術的研究を渾然一体とした一書である。著者の王敏は法政大学名誉教授であり、日中の文化交流と日本学の研究に長年携わってきた。2025年に東京・三和書籍から刊行された『上皇ご夫妻に出会えた日――2000年続く日中の交わりの道へ』は、体験と文献のあいだに橋を架け、二千年に及ぶ交流の長い時間軸のパノラマを示す書である。そこには、皇室の日常のぬくもり、夏王朝の始祖・禹の歴史的記述、漢字に宿る同文の脈絡、そして蚕糸が育んだ技と友情の往還が映し出されている。王教授は見聞と史料を丹念に連ねて一筋の叙述へと編み上げ、読者を文明間の相互参考の世界へと導くのである。

『上皇ご夫妻に出会えた日――2000年続く日中の交わりの道へ』

邂逅の序章――大連から皇居へ

王敏は、日中関係が正常化へと大きく動いた時代に成長した。1973〜1977年に大連外国語大学で学び、日中交流の人材育成を担う第一世代に当たる。教材の乏しさ、ガリ版刷りの講義資料、未明の暗誦――こうした細部は、1964年の創設時に周恩来らが民間友好と日本語人材の育成を推進した背景と一脈相通じており、時代のスケッチであると同時に、のちの彼女の研究と翻訳の仕事の地色となったのである。

1982〜1983年には宮城教育大学に研修留学した。帰国前、詩人・草野心平と帝国ホテルで膝を交えて語り合っていた折、ちょうど若い夫婦がロビーを通り過ぎた。草野が小声で「次代の天皇と皇太子妃だよ」と示唆したのである。この偶然の一幕は、運命にそっと折り込まれた栞のように「日本の皇室」を彼女の人生の目次に差し込んだ。のちに振り返れば、これこそが明仁上皇と上皇后美智子との長い「出会い」の起点であったのである。

真の「会見」は2007年2月26日に訪れた。その日、彼女は青木保教授の推薦を得て参内し、在位の両陛下と和室で、語らいを始めたのである。彼女は『詩経』の「思無邪」を引いて「純真の尊さ」から説き起こして東アジアの学術伝統と近現代の教育転換へと話を展開した。植物に話題が及ぶと、菊と桐から、日中の詩歌と礼俗における梅と桃のイメージの交錯へと広がった。交流を語れば、記憶は1992年の皇室訪中と民間友好へと引き戻された。茶菓は蓬(よもぎ)の清香ただよう団子であった。指先でそれをつまみながら、感懐も学知も日常の温度へと静かに落ち着いたのである。そこには「象徴の荘重さ」と「人間のぬくもり」とが同時に読み手に届く感触があったのである。

禹の脈――上古記憶の現代版

第三章は「平成」という年号から「禹王文化」へと折り返す。まず二字の典拠を押さえる。一つは『史記・五帝本紀』の「内平外成」、もう一つは『尚書・大禹謨』の「地平天成」である。年号の背後にある理想国のヴィジョン――内外倶治・天地咸寧――は、上古の聖王が水をもって政を喩える叙事と同調するのである。著者はこれを橋として、皇室の年号、帝王教育の典籍系譜、そして「治水—治国」という政治倫理を一筋の線に結び直してみせるのである。

この線に沿って、本書は日本皇室における初期の帝王教育の書目を整理している。四書五経・漢詩文集・中国の「帝王学」典籍から、『大宝令』『古事記』『日本書紀』といった本土化した文献に至るまで、「徳・礼・治」を中核とする知の枠組みが形づくられているのである。その中で「禹」の像は神話的装飾ではなく、「治」のパラダイムである――水を平らげて民を安んずるという規範が、「平治天下」という政治修辞と倫理的期待へと転化するのである。

著者はとりわけ、文字は抽象的な符号ではないと注意を促す。碑刻と制度がともにこの理想を可視のものとして固定化してきたからである。たとえば西安碑林の『開成石経』は、『書』『易』などの経義を刻し、公共の記憶へと昇華した。同時に、日本の年号の採義や皇室教育に対しても検証可能な文献的源泉を提供しているのである。

ゆえに、「禹の脈」は上古の記憶であると同時に、近世制度の地紋でもある。それは、文明間の相互参考が単なるスローガンではなく、語彙―碑刻―典籍―礼制という層の重なりによって成立した歴史的事実であることを示すのである。われわれが皇室や年号、あるいは「漢字圏」を語るとき、実は「治水—治国」という古典知を、今日なお対話可能な公共の言葉へと翻訳する作業そのものを問うているのである。

蚕糸の道――東西交流の細い線

この糸口は、宮中における養蚕から語り起こすことができる。歴代の皇后は自ら養蚕に携わり、桑の選定・品種の育成・製糸に至るまで関与してきたのである。中国では、上古の「嫘祖(れいそ)が養蚕を教えた」という伝承から、歴代の春季に行われた「親蚕礼」に至るまで、やはり養蚕は民を思いやり、生業を重んずる象徴とされてきた。両地での作法は異なっても、指し示すところは相通じる。絹糸は比喩ではなく、目に見え、手で触れうる労働の結晶なのである。

近代に至ると、この一本の糸はさらに多くの地域を結び始める。明治以後、日本はリヨンなどに学び、繊維・検査の体系を整え、学校・研究所・工場が連携した。その代表が富岡製糸場である。十九世紀の欧州では蚕病が流行し、フランス側の求助に応じて日本は健全な蚕種と飼育法を提供した。往来は売買から教育・協働へと広がり、万国博覧会の場では「日本生糸」が徐々に知られるようになった。2014年には「富岡製糸場と絹産業遺産群」が世界遺産に登録され、同年「シルクロード:長安—天山回廊の交易路網」も世界遺産に加えられた。東と西の両端が同じ年に灯り、この道が途切れることなく続いてきた事実を思い起こさせるのである。

人と都市もまた、絹によって出会う。二十世紀初頭のリヨン中法大学は、多くの中国人留学生を育て、その一部は東アジアへ帰り、教育や産業建設に身を投じた。各地の蚕糸学校・研究所・博物館や展覧会は、技術と記憶を保存し、この手仕事の価値をより多くの人に伝えてきたのである。

要するに、「蚕糸の道」は一業種の小史ではなく、一条の文明の連結線である。異なる社会が、手元の作業と眼前の器物を通して相互の信頼を築き、「文明間の相互参考」を反復可能な現実へと変えてきた過程にほかならないのである。

記憶の座標――周恩来・詩碑・1992

第六章は、周恩来の託した方針と、その託しがのちに具体の人と出来事によって継承され、公共の記憶に刻まれていく過程に焦点を当てた章である。彼は邦交正常化を推進するにあたり、まず可能な事柄(経済・貿易、人的往来)から着手することを強調し、同時により高次の儀礼的相互訪問の条件を整えるべきだと示したのである。

この方針に沿って、本書は時間の流れに従い要所の場面を連ねていく――1978年10月23日、福田赳夫が東京で鄧小平を迎え、翌日には友好団体が宴を設けた。1992年には天皇皇后両陛下の訪中が重要な節目となる。2012年4月20日、桜の季節に周恩来の遺族と学者が研究室を訪れ、2013年11月には北京の中国外交学会の会議で撮影された集合写真が残る。2017年9月8日、国交正常化45周年記念式典の場では、周秉徳が美智子(当時は皇后、現・上皇后)に感謝の意を含んだスピーチを寄せたのである。

本文は過度なレトリックを排し、現場の細部によって「互いに見いだす」あり方を描き出す――対話の言い回し、庭園や博物館の設え、そして「桜」をモチーフとした敬意の表し方である。付録に収められた周恩来の「雨中嵐山」「雨後嵐山」は、のちに建立された詩碑や記念展と呼応し、ことばに公共空間のうちに座標を刻ませている。

かくして明らかになるのは、皇室の訪問が単なる外交手続ではなく、出会いを人々の記憶にとどめる史的記録でもあるという事実である。ことばと場所が繰り返し触れうるものとなるとき、理解は語られた言葉を越え、揺るぎない相互信頼へと歩を進めるのである。

平成から令和へ――礼の継承と更新

著者は、詩と礼が現実のなかで果たす働きにも目を向けている。まず「礼における詩の用法」について、『御製・御歌』から説き起こす。改元・慰問・年中行事といった公的な場において、短歌は私的な抒情ではなく、心情を伝え、場面を記すための言語である。書中に引かれる美智子上皇后の作は、春の花木、小雨後の庭、訪問後の挨拶など身辺の事物とその時その場の景に取材し、簡潔な言葉で「気遣いを明晰に言い表し、礼をきちんと尽くす」方向を指し示している。これらの例を通じ、詩がいかに儀礼へと参入するかが見えてくる。ときに公開資料として掲出され、ときに現場で朗誦され、その瞬間に何を伝えるべきかを列席者すべてに明らかにするのである。

次に、視線は令和改元後の礼の実践へと移る。2019年10月の「即位礼正殿の儀」、同年秋の「大嘗祭」といった主要な節目をめぐり、その由来を交代しつつ、今日の社会がこれらの儀式をどう受けとめるか――装束の文様は踏襲されるのか、次第はいかに構成されるのか、メディアはどう報じるのか――を記録している。改元後の訪問・慰問についても多くの細部が残される。被災地や文化施設に赴き、まず事情に耳を傾け、次に敬意を表し、さらに応答するという順序で、関心を具体の人と事に着地させていくのである。総じて著者が言わんとするのは、平成から令和へと変わったのは年号一行にとどまらないという点である。詩と礼は今なお要所で機能し、伝統の寸法を保ちながら、同時に当下の要請に奉仕しているのである。

漢字圏――同文の絆・現代の反響

著者は「漢字圏」を、目に見える文化のチェーンとして描き出す。すなわち「山川異域、風月同天」という古典的共感から、教室・博物館・メディアにおける今日的実践へと連なる線である。ここで彼女は、日本が漢字に向き合ってきた創造的転化を「四つの加工」として整理する。①仮名によって表音と語順の問題を調停したこと、②国字によって本土の事物(例:「凪」「峠」「畑」)の表現空白を補ったこと、③「和魂漢才」の理念のもとに西学を導入し、抽象概念を実用的な術語へ翻訳したこと、④日中の学者の協働によって近現代に大規模な術語翻訳と知識移転を成し遂げたことである。中核は「脱漢字」ではなく、漢字という器の内部で更新を重ね、「同文の利」を現代社会に根づかせる営為である。

続いて著者は、「漢字圏」の現在的な用いられ方をいくつかの可視的場面に落とし込む。授業や読み書き教育における字源・用法の解説、辞書や教科書の改訂・編纂、語彙変化をめぐる講座や論考、そして日本の学界・教育界でこれを牽引する数名のキーパーソンである。書中はさらに、法籍の学者レオン・バンデルメールシュー(「青い眼の漢字人」と称される)を取り上げ、その研究とインタビューを通して示す。すなわち、文字形態・語義・制度用語の歴史的層位をたどって読むことで、東アジア社会の作動様式がいっそう明晰に見えてくるという視座である。

歴史と現在のあいだで、漢字は記号にとどまらない。それは文明間の相互参考を駆動する協働のメカニズムであり、異なる言語共同体に知識の共有と協同的表現を可能にし、「同文」により包摂的な含意を与える装置でもある。

結語――読者に向けた「和」

本を閉じると、「出会い」そのものが一つの方法であると気づく。すなわち、象徴を日常へ引き戻し、宏大を細部に委ねるという方法である。王敏は、皇室の礼の温度、和歌の心性、蚕糸の在場、漢字の同文性を手がかりとして、二千年にわたる交流の作動メカニズム――知がいかに流動し、感情がいかに安置され、記憶がいかに痕跡を残すか――を復元してみせるのである。

1992年の訪中、周恩来の詩と碑、そして平成から令和への改元が一条の線上に並置されるとき、文明間の相互参考はスローガンではなく、反復して検証しうる公共的経験として立ち現れるのである。

海外の読者にとって、この書きぶりの価値は、可感の事物と信頼に足る史料によって世論の起伏をくぐり抜け、「理解」を理念から持続可能な社会実践へと翻訳する点にある。ゆえに「和」は、到達しうる現実の径となるのである。

(龔娜・天津社会科学院アジア太平洋協力・発展研究所副研究員)